自宅で実施したDIYの様子を紹介しています。

DIY

DIY カウンターのカップボードをミルクペイント(塗料)でDIY塗装

今の家に住み始めて少ししたころに購入したカップボードがあります。 当時、モビリグランデというインテリアショップで出会った商品で、値段もお手頃だったので即購入。つくり自体はクオリティの高いものではありませんが、モールディング加工などが施されて...

DIY

DIY 【DIY】エアコンの室外機カバーを自作

以前にすのこを使用してエアコンの室外機カバーを自作していましたが、マンションのベランダ部分の全戸一斉補修の際に、ベランダにあるものをすべて撤去する必要があったため、そのタイミングで取り壊し、処分してしまいました。 マンションのフルリノベーシ...

DIY

DIY DIYで棚受けと棚板を設置して、生まれ変わったワークスペース

リノベーション完了後の引き渡し後から大きな変化はなく、ずっとごちゃごちゃと物を置いてしまっていたワークスペース。 写真のiMacは10年選手で、起動するのに何分も掛かるし、起動したら起動したであらゆる処理が遅く、おまけに発熱もすごい、という...

DIY

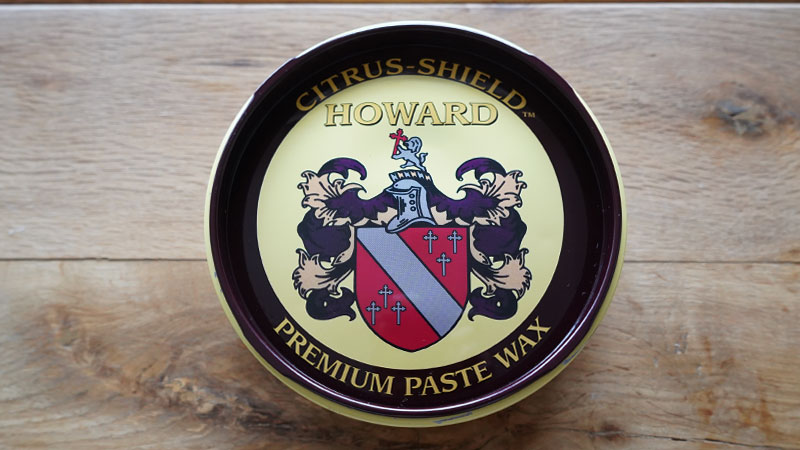

DIY 蜜蝋入りワックスで木製家具(テーブル)のお手入れ

ダイニングでは天板が木製、脚がアイアンのテーブルを使用しています。結婚してすぐに購入したもので、使い始めて約10年が経過しました。 テーブルを購入する際、木製家具のお手入れ用品を勧められたのですが、その時は別にそんなのは要らないか…と思い購...

DIY

DIY ウィリアムモリスの壁紙サンプルを、DIYでフォトフレームに入れて飾る

フルリノベーションにあたり、部屋の壁紙を検討する際にウィリアムモリスの壁紙も候補に入れていました。 大胆でインパクトのある柄のため、さすがに部屋の一面に採用する勇気はありませんでしたが、例えばトイレやパウダールーム、クローゼットの中など、限...

DIY

DIY 【DIY】オルテガ柄キャンプ用テーブルの天板を自作

ホームセンター「カインズ」のプライベートブランド「kumimoku」から発売されているクロスレッグテーブルの丸形天板(約90cm)だけを買ってきて、お座敷スタイルのキャンプでコタツの天板として使用するためにリメイクしました。 実際の作業手順...

DIY

DIY 【カングーの内装カスタム】木製トノボードを自作。車中泊時の子供用ベッドと、アウトドアテーブル/ベンチ兼用の仕様に。

カングーのカスタムで多くの方が実施されている「トノボードの自作」。 カングー納車前から「これはやろう!」と心に決めていた事の一つだったので、実際に自身でも作ってみました。 他の方が作られているデザインをネットで調べて参考にさせていただき、そ...

04.やって良かった点

04.やって良かった点 自宅にテレワーク(在宅ワーク)に対応したワークスペースを新設

自宅マンションのフルリノベーションを行った際に、パソコン作業などを行う、いわゆる「ワークスペース」をリビングに作りました。 自身もこのコロナ禍でテレワークの機会が増えたのですが、Web会議やたびたび電話でのやり取りが発生するため、家族が過ご...

DIY

DIY 【DIY】トイレにスマホなどの小物置き用の天板を設置

自宅のフルリノベーションの内装を検討中の頃、リクシルの水回りのカタログを眺めていましたが、天板付きの理想的なトイレットペーパーホルダーが無かったため、施主支給で静音設計のトイレットペーパーホルダーを用意しました。 静音設計である点は譲れなか...

DIY

DIY 【DIY】イワタニのカセットコンロ(達人スリム)を好みのカラーに塗装する方法

自宅での焼肉やたこ焼きをはじめ、キャンプの際にも活躍しているイワタニのカセットコンロ 達人スリム。 自宅で使用する際には何の問題も無いものの、キャンプに持って行くときには、「このオレンジのカラーがちょっとなぁ」と思うようになっていました。 ...